No finzinho de 2001, meu presidente e dono do jornal em que trabalhávamos, Luiz Fernando Levy, chamou-me certa tarde e pediu que eu fizesse uma visita de cortesia — “investigativa” — ao novo presidente da Vale do Rio Doce, o embaixador Jorio Dauster, que assumia como CEO da mineradora, e que colhesse dele algumas informações sobre as perspectivas que se abriam no mercado internacional. Eu era diretor da Gazeta Mercantil no Rio.

As respectivas secretárias agendaram para dois dias depois, e lá fui eu encontrá-lo no último andar do prédio tombado da mineradora, na Avenida Graça Aranha, no Rio, projeto do Oscar Niemeyer.

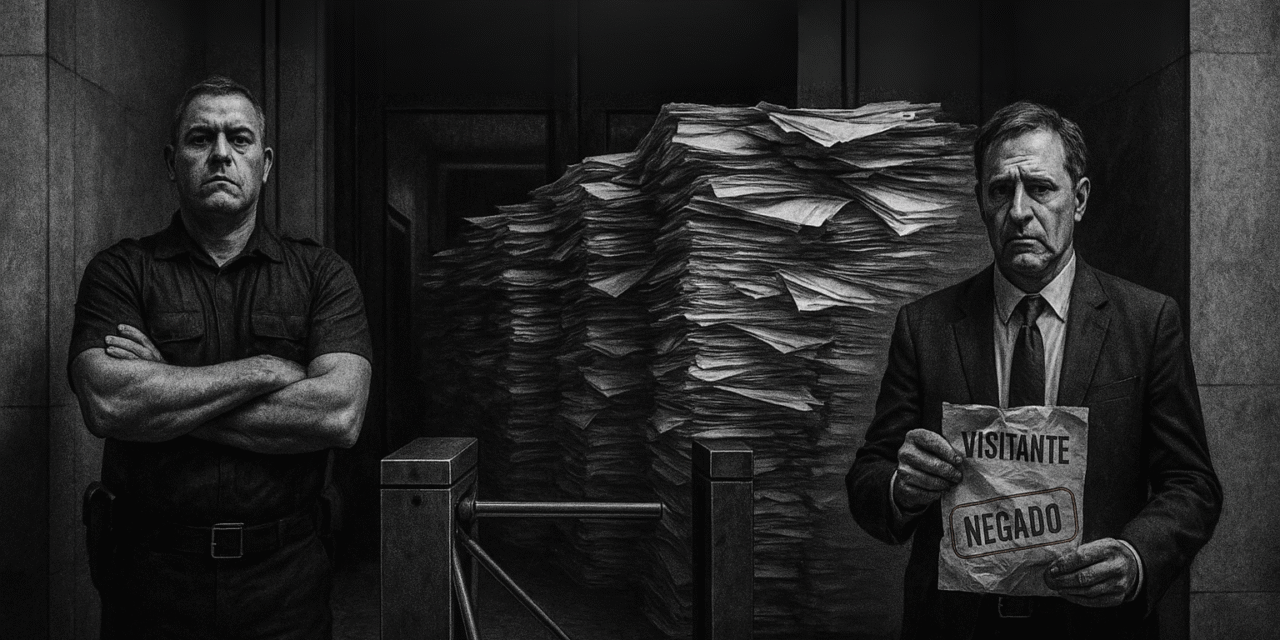

Para chegar a ele, claro, tive de me credenciar na recepção e recebi aquele papelzinho timbrado para entregar na saída. Subi, passei por um salão de espera com umas três secretárias e um copeiro e, enfim, desembarquei no amplo salão do seu gabinete. Ele me recebeu com a cortesia habitual, sempre espirituoso e meio sarcástico (dizia mais palavrão do que as meninas de hoje), mas não vazou nenhum “furo”, diplomata experiente que era. Tomamos o cafezinho de praxe e, uma hora e pouco depois, já estava eu de volta ao saguão para sair. Só que — tem sempre um “só que” — como ele gentilmente me levou até o elevador, esqueci de pedir que assinasse o habeas corpus. E, quando o entreguei ao gigantesco porteiro para tentar passar batido, a caminho da rua, o próprio se colocou na minha frente e: “Cadê a assinatura? O senhor não foi ver o presidente? Pois tem que pedir para ele liberar a sua saída…”.

Nem argumentei. Para ações kafkianas, reações chaplinianas.

Voltei para a fila dos elevadores, subi até o segundo andar, saltei no hall e eu mesmo rubriquei, com a minha caneta, um “J” e um rabisco “presidencial”. Esperei o dito elevador passar de volta, saltei no térreo, aguardei de tocaia umas duas ou três pessoas formarem aquela fila indiana na roleta da saída e, misturado a elas, entreguei o maldito passe de visitante. “Obrigado, senhor. Volte sempre”, disse mecanicamente o armário de ébano, logo depois que eu saí.

Já na calçada, esperando o carro do jornal que tinha chamado pelo celular, perguntei a ele (alma de repórter): “Amigo, o que é que você faz com esses controles?”.

E ele: “Ah, doutor, quando o pessoal da segurança não requisita, no fim do expediente, rasgo essa papelada toda e jogo naquela cestona ali…”.

Já no carro, lembrei daquela música do Chico Buarque: “Todo dia ela faz tudo sempre igual…”.